أيام تفصلنا عن موسم عاشوراء. في غمرة الاستعداد للموسم تذكرتُ مسقط رأسي الوسادة وتذكرتُ صديقي الشاعر هادي رسول الذي كتب عنها وعن موسم الأحزان، “موسم يعيد تشكيل الحياة”، والأزقة والشوارع ترتدي السواد والأوشحة، موسم له هيبة طاغية للحزن، “موسم يبسط سلطانه على قرى وبلدات القطيف”، و”النساء أفراح ومآتم/ مراث كثيفة/ ومواويل بعيدة/ الرجال تبغ برائحة الغياب/ القرية هي القرية/ فردوس وبزخ!”. تذكرت كل ذلك فالذاكرة مستودع الروح، يقول هادي في كتابه: يموت الإنسان حين يكون بلا ذاكرة. حسناً ماذا عن الكتاب؟

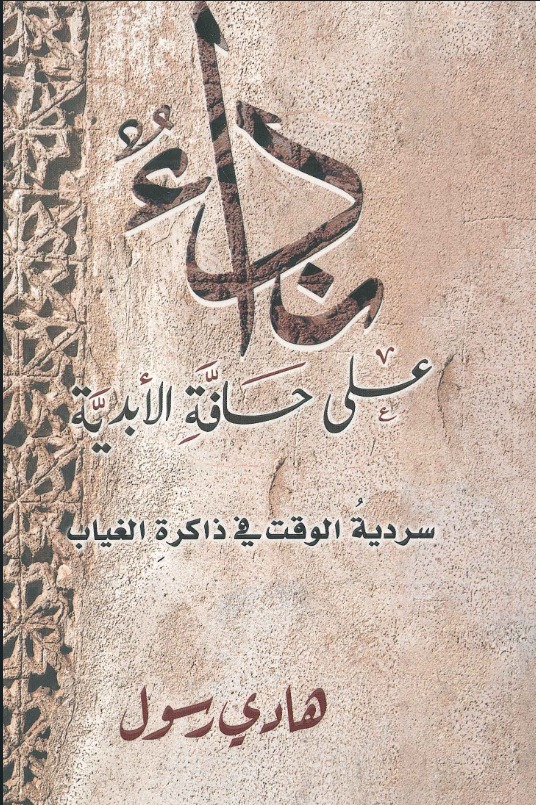

جاء كتابه (نداء على حافة الأبدية) الصادر عن دار مدارك عام 2020م، بعد (نبوءة الطين) عام 2013م و(مخط القلادة) عام 2016م، يضم الكتاب خمسة عشر نصاً نثرياً، بعد كل نص نثري قطعة شعرية أو نداء شعري، نداء الوقت، نداء الظلال، نداء المعنى. ثم نداء على حافة الأبدية ويختتم بنداء الموت. وفيه كتب الشاعر شيئًا من سيرته الذاتية في مرحلة الطفولة وما بعدها، تحدث عن قريتيه الوسادة والمزيرع حيث “الطفولة تركض على تعرجات الوقت/ المراهقة سيدة المرحلة/ طين ونخل ورهط”.

والوسادة قرية صغيرة من قرى القطيف كانت محاطة بالنخيل من جميع الجهات، والاسم جاء من اسم نخل فيها، فقد جاء في الوثائق المخطوطة القديمة اسم نخل فيها اسمه (وسادة عبد الله بن أحمد البيات)، وهي الآن حي يفصلها شارع الخُلد إلى نصفين، الذي يتفرع من شارع الإمام علي (ع) شرقاً ويمر بقرية المزيرع وهي قرية صغيرة ريفية وادعة تلاصق مقبرة الخباقة. في الوسادة بيت هادي وفي المزيرع بيت جده، في النخيل المحيطة بها ملاعب صباه وملاعبنا أيضاً فنحن وبيت هادي جيران. و”كانت أراجيح وحكايات وأساطير” حيث “النخيل مكتنزة بأدب شعبي لا يمكن تجاوزه” كما قال الكاتب.

قرأت الكتاب وعشت مع الشاعر وشاركته آماله وآلامه، أفراحه وأحزانه، أسلوبه روائي ولغته شاعرية، قطعه الشعرية نابضة بالصور الرمزية والدلالات البعيدة، وسرده الإبداعي جميل ممتع كفاكهة شهية، حيث العبارة أنيقة، واللفظة موحية، والعاطفة متأججة دائماً، مفعمة بحرارة الوجدان، متدفقة كعين ارتوازية من قلب شاعر مرهف الحس. ربما تقول: في شعره غموض! معك حق؛ لكن ليس غموضاً مطلقاً، بل هو غموض نسبي، غموض موحٍ حسب تعبير الدكتور غازي القصيبي يقول رحمه الله: “ما لا أفهمه أنا -لأني أفتقر إلى الخلفية الثقافية أو النفسية أو الحضارية- قد يفهمه غيري، ووجود شيء من الغموض الموحي أمر ضروري في كل أدب، وفي كل شعر بصفة أخص”.

يدهشك هادي في رصد المفارقات العجيبة، أولى هذه المفارقات: شارع الخُلد، الذي اعتاد مشيعو الجنائز -لبعض بلدات وسط القطيف- المرور عليه بجنائز موتاهم، يتساءل هادي متعجباً: كيف للخلد أن يتيح للموت أن يعبر خلاله؟! لم نكن نحن ساكني حي الوسادة آنذاك بحاجة لمعرفة أخبار الموت لمتوفي بعض البلدات القطيفية. كان مرور الجنازة كافياً لنعلم تفاصيل موت صاحبها. ويتساءل الشاعر بتأمل صوفي: أليس غريباً أن ينتهي الخلد بالبرزخ؟ المهم أن شارع الخلد ما زال حياً بمرور الموتى والجنائز.

وحزنت حد الألم عندما تحدث هادي عن والده الذي “كان صلباً لا ينكسر” لكن بعد وفاة والدته ـ جدة هادي ـ كان “رقيقاً جداً كجناح فراشة، وطرياً كغصن رطب، وهشاً كورقة شجر في فصل الخريف”. رحمك الله يا أبا جمال. ألم يقل أليوت: “الشاعر يحول ألمه الشخصي الخاص إلى شيء ما، غريب وغني، شيء كلي وغير شخصي” هكذا فعل هادي، حول آلامه الذاتية الخاصة إلى سرد خصب غريب، وكوني عام لا ذاتي.

وتعجبك في الشاعر روحه الثائرة ضد التصرفات الجائرة في حق الطبيعة من إزالة النخيل وقطع الأشجار ودفن البحر، فقد كانت أمام بيت هادي شجرة “كانت ملاذًا يشبه ذراع الأم، وبيت الجدة، ورقة الأخت. الشجرة لم تعد موجودة. جزار البلدية قطع أوصالها، واقتلع عظامها الخشبية”، ويقول عن نخل (أبو عيسى) الذي أزيل في لحظة جور إسمنتي ليشكل امتدادًا لشارع أُحد: “لايزال مشهد نخل (أبو عيسى)، راسخاً في مخيّلتي، وهو يتحول إلى ساحة صلب. أشلاء مقطعة، وجثث مترامية، وكأنما (جَدَب) النخلة قطعُ لحم تنهشها الأنياب المتوحشة الكبيرة والصغيرة! وجذوعها تقطعها فؤوس العقار، والإسفلت”، ويبكي النخلة التي “أخذها الله إلى جواره وتقبلها في رضوانه”.

يحب هادي الطبيعة، ويقدسها ويحن إليها، يقول: “تتربع جوار بيتنا القديم شجرة متوسطة الحجم كان وعيي الصغير يراها أكبر من حجمها لعلها شجرة الخلد أيضاً، الشجرة التي شكلت جزءاً من أسرتنا لا أعرف حقاً علاقتها النسبية، لعلها شجرة العائلة!”.

حتى شجرة السدر في بيت جده -الحاج أحمد أو حَجَّحْمَد كما ينطقها أهل القطيف- أفرد لها مساحة في نصوصه، يقول عن سطح بيت جده حيث (شجرة الكنار/سدرة المنتهى): “المكان ليس حيزاً وحسب، وليس جدراناً وبيوتاً وأزقة المكان لا يكون مكاناً إلا لعلاقة مع البشر. المكان مكون إنساني بالدرجة الأولى. الصعود إلى السطح صعود إلى التجليات نحو أفقها التأملي، صعود يمنح الحواس بصيرتها، نصعد سطح بيت جدي حَجَّحْمَد كأننا نصل إلى المنتهى. السطح مدرسة التأمل القروي التي علمتنا حروف التأمل والتطلع للمستحيل. ويقول عن شجرة السدر: لم تكن شجرة السدر في بيت أبي صادق الجار سوى نديمة السطح، وجارته الكريمة وظله الظليل والكف الممدودة بالثمر والورق.

وفي الكتاب نصيب طيب من الفكاهة، فقد توقفت ضاحكاً في محطات كثيرة. منها عندما سأل هادي أمه عن قابلة القرية التي قطعت الكثير من الأحبال السرية لأطفال الوسادة والبحاري وربما القرى والأحياء المجاورة، لماذا تدعوها النساء طماطمية؟! أجابت بابتسامة: كانت حين تباشر عملها بالولادة وتستخرج المولود الجديد تبادر إلى نعته بطماطم. وتستمر هذه المفردة على لسانها كلما أخذت بين ذراعيها طفلاً.

ويحدّثنا حديث معاينة لا سماع عن طريقة العلاج بالكي عند بنت إبراهيم تلك المرأة الطيبة المعشر اللينة القول التي تعالج الصغار بالكي “ذلك الختم الأبدي على رقاب الصغار”، يقول هادي وهو يرى كي رقبة طفل بمفك براغي كأنه جمرة: “كان هاجسي الداخلي يخاطبني، ها هي أمك تريدك أن ترى مصيرك المحتوم إن أنت تماديت بشقاوتك، وما شاهدته ليس سوى جرس إنذار، كي لا تطالك نار بنت إبراهيم”، وهنا يستحضر الأسطورة الإغريقية بروميثيوس الذي سرق النار من جبل الأوليمب كي ينعم البشر بالدفء.

ويحكي لنا الكاتب عن أكاديمية الرصيف في القرية، فالأرصفة مجالس مفتوحة لرجال وصبية حي الوسادة، وفي الرصيف يجتمع الشباب و يتداولون أفكارهم الحديثة على شكل جدل حقيقي، يقول: “قد تستعير الأرصفة الشكل الانتظامي الترتيبي لطوابير المدارس، ويكون الخباز معلماً لمادة الصبر، في أكاديمية القرية الصغيرة، تصطف طوابير من صبية وشباب ورجال أمام دكان الخباز، لكن لحظة انتظارهم محتشدة بالأحاديث. وقد تتسلل بين الأحاديث عبارات لإيمانويل كانط، أو يحضر مفهوم لسيموند فرويد، بين شابين ينتظران دورهما لاستلام الخبز. وقد يتطور طابور الانتظار لحلقة معرفية”.

أكاديمية الرصيف هذه ذكرتني بمقالة للروائي الكبير حنا مينة عنوانها (تخرجت من جامعة الطريق) ويقصد بالطريق مجلة الطرق التي نشرت قصصه الأولى. وأنا أيضاً تخرجت من أكاديمية الرصيف، ألا تصدقون؟ إذن اسألوا زميلي هادي رسول.

ختاماً أقول: الكتاب ممتع وثري بالذكريات، ومن حق هادي أن يُقرأ ويُقرأ ويُستمع لندائه، وخاصة إذا كان النداء على حافة الأبدية.