مسحور بفضاء فريق الأطرش ومتيم، والعمر جنائن فرح، أحسب الشمس تشرق شمالًا كفراشة يجذبها الضوء، أيمم وجهي لتراب لامس أقدام أمي، وهواء الهبوب، دمغت الألسن لقبًا لها دون اسمينا يابت هبوب، ظل منسوجًا برداء الريح تناغيه نسمات الزروع.

برفقة خالتي زهراء سالم وبنت خالتي زينب الصفار، نسرح ونمرح، في بيت أمي العودة، نمسك عمود العريش، وهو جذع شجرة اللوز، ندور حواليه وننشد: “اني سطح واني بطح واني وريدة القدح واللي ما يعرس أخته هالشهر تالي زمانه يفتضح.. تاه يخالي”.

نتسابق دورانًا خمس أو سبع لفات ممسكين الجذع بيد واحدة، والأخرى ممدودة مثل جناح محلق في الهواء وجسمنا مائل نحوها يكاد كفنا يلامس الأرض، ندور ثلاثتنا في وقت واحد كأننا نؤدي رقصة صوفية، نتجلى متعة وبراءة، ونأخذ كفنا السابح في الهواء ونربت على فمنا وننشد: “واوا واوا، حرارتي مرارتي سبع الطيور في جارتي، يا أمنا كبيرة صغيرة من الشاط إلى الباط إلى كبير المنزله، يا سليسلة دليني يا أمة السجر والتيني، الى مادليني زلعتچ وملعتچ بالسيف والسچيني، جتنا ابنيه من قطر فيها زعازيع ومطر فيها صبي غاوي انجاوي يلعب على في الگمر يا مقرطع الصروالي”.

نستريح قليلًا لنلتقط أنفاسنا، وحال وقوفنا عن الدوران وحسب اتفاقنا ألا نمسك ولا نتكئ على أي شيء، نتحرك باتجاه البرنية والعودة ثانية لعمود العريش ومن يستطيع منا المشي بثبات ولا يسقط هو الفائز، لكن هذا محال، بمجرد أن نقف نحسب أنفسنا لم نزل ندور، نشعر بأن الأرض تموج بنا، جسمنا يتمايل ويتثنى، سكارى وما نحن بسكارى، نغالب جسدنا، نفرد ذراعينا كأننا سنطير من أجل ألا نقع، لعلنا نتوازن قدر المستطاع، نقاوم، فجأة نخر أرضًا لا نلوي على شيء، سوى ضحكاتنا التي تفزع الدجاجات الملونة والأفراخ المنتشرات على امتداد “الحوي”.

تهدأ أنفاسنا وينثال الجدل اللطيف حول أعمارنا المتقاربة، اختلفنا من الذي أكبر بيوم أو شهر من الثاني، كل وضح مولده حسب مفومه: “أنا جابوني ربيع، زهور: أني أصغر منك يمكن بشهر، زناب: قريبات شهرين أكبر منكم أفنينكم”، حسمت الأمر جدتي: “كلكم جابوكم في سنة واحدة، أنت يا زينب يوم افعنشر صفر، وعبد عشرين في ربيع الأول، وزهور تساطعش فاني جمادى”.

نرتوي من ماء البرنية البارد ونسكب بقايا الكأس على وجوهنا المتوهجة حمرة بفعل اللعب و”الحمو” حرارة الصيف اللاهبة.

أقبلت علينا مشيقرية زوجة خال أمي حجي حسن بن زرع وفي يدها صحن الممروس، ما أن وضعته أمامنا حتى التهمناه مع قرص مقطع، “الخبز العربي” نأكل بتلذذ وشبهناه بطعم الحلوى، قالت خالتي زهراء “چيفة سويتيه مرة خالي” وأخبرتنا عن مكوناته وطريقة تحضيره؛ “نجيب قدر ونحط فيه طحين وشكر ودهنة غنم، وعليهم ماي، ونخلطهم زين ونحط القدر على الضو، ونحركه كل شوية حتى ما يحتمش، وإذا استوى عدل، انتفتفه بالملاس لزين ما يصير مثلات منفورة لنشا”. شكرناها بعفوية وألسنتنا تلهج بالدعاء لها على الطبخة الحلوة.

تمددنا على الحصير نهفهف بعضنا بمروحة الخوص الملونة من صنع أمي العودة، ونقرب المهفة من وجوهنا ونقول: “هاب من الله، هاب من الله” وإذا لم يرمش جفننا تحديًا، نطلق عبارات الاستنكار، “ليش ما تهاب من الله ترى بيعاقبك”، كان العناد من جانبي حاولت ألا يرمش جفني ولا أغمض عيني، وما أن تحركت خارج البيت قاصدًا صندقة حسن تقي وهو الدكان الوحيد في فريق الأطرش، وقبل أن أصل صرخت على أثر شوكة دخلت قدمي من سعفة يابسة ملقاة أرضًا بجوار نخيلة على ناصية درب بيت خال أمي، سال الدم ورجعت كأني أعرج، وجأني الرد سريعًا “هذا حوبة اللي ما يهاب من الله”، أخذت خالتي فردة من حذائها تضرب به باطن رجلي لكي يتوقف الدم، وكانت تقول “كأنها سلاية أم سليچ”، وضعت أمي العودة ذرة بن قهوة مطحونة على الجرح فتوقف النزف وربطت قدمي بقطعة قماش.

استرحنا على الحصيرة بين ضحك وأنين واكتفينا بلعبتي الصبة واللقفة. عند الظهر جهزت أمي العودة سفرة الغداء، رز يعلوه سمك مطبوخ بـ”الكرورو” وحبات البصل كاملة غير مقطعات، ما أن ندخلها في فمنا إلا ونستشعر ليونتها كثمرة التين، ولا تطفئ ملوحة الأكل إلا شرائح البطيخ، أفواهنا تتمتع بحلاوة الطعم، ثمار بأحجام كبيرة من منتوجات مزارع لجبال القائم عليها عمي والد خالتي زهراء، وهي الوحيدة من الحاج محمد حسين سالم.

وتعتبر أصغر الخالات كانت تحير زميلاتها “لوليدات” أمام معلمتها في منطقة الخارجية، بنت عمتها بنت علي بن عيسى السنونه التي ينادونها بـ(مرزوقة) أم حسين الحبيب. تقول خالتي لهن: “تصدقون أن أخوي جاسم متزوج أختي زليخة” ينتابهن العجب “لا، لا، هذا ما يصير، أنت تلعبين علينا”، تقسم لهن بعفوية البراءة، ويأخذهن التفكير استغراقًا، وبعد أن تاهت منهن الإجابة، تتدخل المعلمة بمعرفتها فأوضحت لهن الأمر تحت ظلال النخيل.

نخيل شهد تفاني المعلمات في كل من منطقتي أرض الجيل والخارجية اللتين تعتبران أقدم منطقتين في تاروت بعد الديرة، وسط الأكواخ وحفيف الشجر تعالت التراتيل وتلاقت منذ الصبح مع تسابيح الطير، والظهر استراحة، والعودة ثانية وقت العصر، بنات وأولاد تضمهم أم واحدة تدعى “لمعلمه”، تلقنهم فك الحرف وتسلكهم نحو دروب الكلمات، ارتحالًا لسطور النور، في البدء يتقنون جزء عم وتتوالى الأجزاء تباعًا حسب طول نفس المتعلم أو المتعلمة وعند ختمة القرٱن بشاير فرح بحجم الدنيا، بعض البنات، لا يملكن قيمة تعلمهن فتتعهد أسرهم بدفع المال لاحقًا بعد أن تخطب الفتاة يدفع من مهرها!

والمحظوظة من دفعتها عائلتها للتعلم، وفي نفس الوقت أتقنت القراءة، وكان ينظر لمن يعرف التلاوة كاملة، هذا إنسان خاتم القرٱن، نظرة تقدير واعتزاز واحترام، ويقال أيضًا: سوف يكون ضياء له في الحياة وما بعد الممات.

وأبلغتني أمي أنها أدخلت لتعلم القرآن عند زوجة عمها الحاج حسن حماد أم أحمد والشيخ غالب، في منطقة الديرة، لكن لم تواصل بسبب بعد المسافة لطفلة صغيرة لا أحد يرافقها، والأمكنة في ذلك الوقت شبه نائية وكأنها مقطوعة بسبب كثافة النخيل بين المناطق، قدرها أن يتوفى والدها بعمر العشر سنوات، اليتم ومساعدة أمها حرمها من تعلم القرآن في الصغر.

وزودتني أمي بأسماء الرائعات اللاتي علّمن الصغيرات كتاب الله أيام طفولتها في كل من الخارجية وأرض الجبل لأن فريق الأطرش لم تكن فيها ولا معلمة واحدة، والدتي تذكرت البعض وتقول: ربما غاب عن بالها أسماء فالعودة إلى أكثر من 70 عامًا للوراء ليس سهلًا، وقد وضعت الأسماء حرفيًا حسب مخاطبة الناس في ذلك الوقت.

الخارجية:

1- (طيوب) طيبة حسين عبدالله العلق أم علي عيسى مكي العلق.

2- (رويعية) بنت حجي محمد الرويعي، زوجة آل درويش.

3- (مرزوقة) أم حسين الحبيب بنت علي بين عيسى السنونه.

وبالنسبة للرجال

الحاج سلمان العقيلي وولده علي بن سلمان العقيلي.

أرض الجبل:

1- أم بدر زوجة بن امين.

2- نورية (طيوب) بنت آل نور زوجة علي بن عيسى آل دعبل.

3- دقدوقة أم حبيب الدقدوق زوجة آل عبدالنبي.

4-… بنت منصور آل درويش

5-… بنت نصيف.

بالإضافة إلى الحاج محمود بن درويش، وبالقرب منه أخوه عبدالحسين في نخل المفضلي (معلم كاتب السطور).

رحم الله هؤلاء المعلمين والمعلمات الأفاضل، اجتهدوا وحفروا في الصخر لتعليم الأطفال في زمن البؤس والفقر.

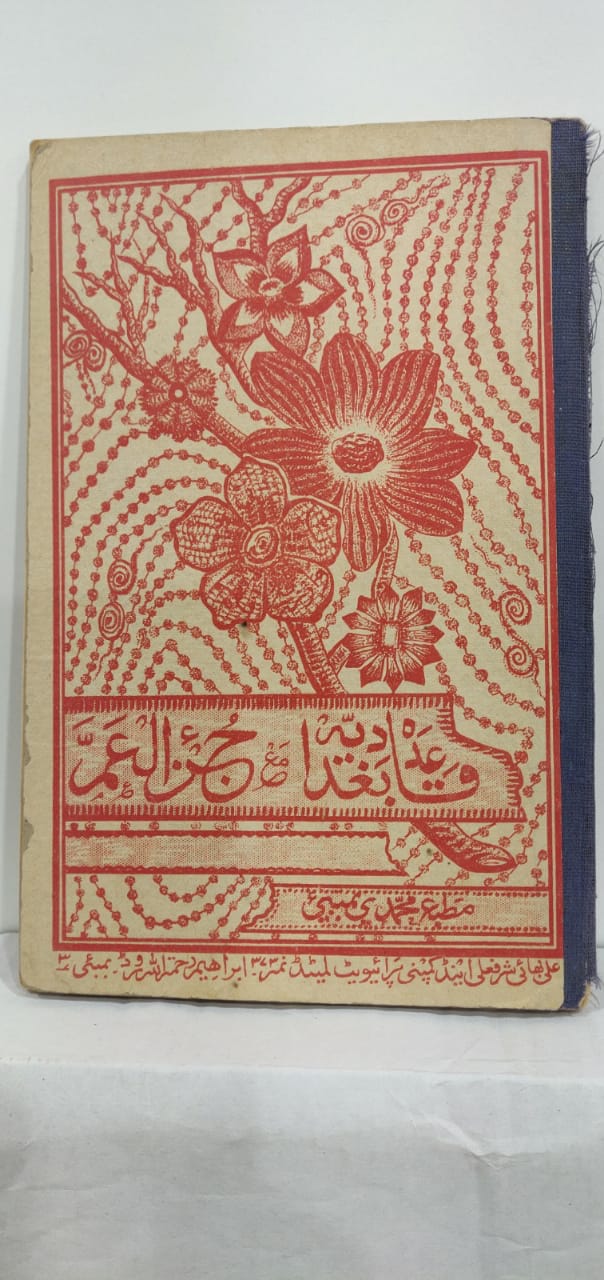

عبر مصاحف طالعتها العيون انكبابًا لتلقي نور الله تناقلتها الأيدي بين أجيال مختلفة.

الجدير بالذكر أن جميع المصاحف المتداولة في ذلك الزمن قادمة من الهند “مطبعة محمدي بمبي” التي تأسست سنة 1837م حيث لا توجد مطابع على امتداد الخليج والجزيرة العربية، وأيضًا عند بدايات افتتاح المدارس الحكومية كانت كتب الطلاب تأتي من مصر “مطبعة بولاق” التي تأسست في القاهرة سنة 1819م.

إن كان للاستعمار من حسنة، فحسنته أنه أدخل المطابع لهاتين الدولتين، فانتشرت الكتب والمصاحف على نطاق واسع وراحت عجلة المطابع تطبع الكتب بأنواعها والمجلات والصحف، المفارقة أن موقف بعض العقول العارفة لقيمة العلم كانت مشوبة بالنهي والتحذير من طباعة كتاب الله عبر آلات الكفار، إلا أن الزمن طوى حقبة كان فيها الوعي ملتبسًا بين القبول والرفض تمامًا مثل حكاية افتتاح مدارس البنات بأنها جرم سوف يؤدي للمفسدة!

ألف تحية لكل من أضاء العقول وانتشل النفوس من براثن الظلام.

فلاش من الذاكرة: “كم شاهدت طلابًا طوال فترة السبعينات الميلادية من القرن المنصرم يستذكرون دروسهم تحت فيافي النخيل، هربًا من قسوة حر البيوت، لأن المكيفات لم تأت بعد، مثلهم عرجت للمذاكرة جنوبًا وشرقًا، والمكان المحبب لي شمالًا برفقة زملائي رضا نجم وجعفر آل حبيب وجاسم وعلي السنونة، وشهدت عصرًا صيف 76 جدالًا محتدمًا بين ثلاثة من المتفوقين دراسيًا حول حل مسألة رياضية وهما هلال الوحيد وزكي شاه درويش وعلي مسيري، مشاهد متشابهة لغيرهم من أبناء فريق الأطرش والخارجية يدرعون البساتين حفظًا وحلول مسائل، وبين الزروع ذكريات أرقام وحروف وتدوينات قلم، انتعاش نفس وانشراح صدر، وتلقي العلم والصبر عليه مثل نبتة كلما رعيتها كبرت وأثمرت مستقبلًا”.

كان فريق الأطرش مرتعًا للمذاكرة والفلاحون مساحة ترحاب وحسن تقدير بضيافة وكرم.

صور للمصحف (جزء عم) الذي كان متداولا في فترة السبعينات وماقبلها.