أسير تائهًا في ربوع مكان غامض وساحر، مليء بالأسرار المخبأة والحكايات غير المدونة.

سمعت من والدتي وجدتي وخالاتي، عن أحداث عجيبة ومروعة متلونة بين الواقع والخيال، هي حكايا الماء والنار، عن حريق نشب في منازل فريق الأطرش وأحالها إلى رماد، عشيش التهمتها النيران لمرتين بفارق زمني أربع سنوات، الحريق الأول حدث عام 1958 والثاني 1962، والسبب متشابه وكذا الوقت، كلاهما في رابعة النهار.

هي تلك اللحظة الهادئة الصارخة الموجعة الضارية التي أوقدت فيها نارًا للطبخ في أحد البيوت بواسطة “الكرب والتلة” ولسوء الحظ كان الموقد قريبًا من “الدفعة” جدار من سعف، وبفعل دفع الهواء علقت به النار واشتعل، تصاعدت ألسنة اللهب، متنقلة من بيت إلى بيت، فرت الأنفس مذعورة وكل امرأة تمسك بأطفالها هروبًا من تطاير الشرر، نار حامية دخانها غطى المكان مكونًا غيمة سوداء حجبت ضوء الشمس، فز الفلاحون تاركين مزارعهم وجروا كالريح، كل يجلب الماء من الركية الكبيرة -شرق مسجد الجواد- ومن عين خشكار ومعيط، وعبر “سطل وسطل وصفاري وقدور طبخ” جري وفزع واشتباك يدًا بيد لنقل الماء ورميه في وجه النار، صراع مرير ومحموم من كل جانب، رجال وشبان يتفقدون أهاليهم من نساء وبنات وأطفال والبعض ينتشل كبار السن وآخرون فتحوا رباط الحيوانات، فرت الحمير والبقر والعجول والماعز من كل الزرايب خوفًا من لظى النيران، خواء ونهيق وزعيق وصراخ أصوات مخفوتة وسط هجيج النار، تدافع وحراك وفزع والأنفس في ذهول، دفق ماء متواصل والركيض سباق مع الزمن، أشبعت النار ماء طوال ساعات الظهر والعصر، تم إخمادها لكن بعد أن أكلت الأخضر واليابس، الإعياء أنهك أبدان الرجال، وجوه طليت بالسخام، والأرجل متلونة بالوحل الأسود.

خسر الأهالي بيوتهم إلا من كان مبنيًا بحجارة البحر وتراب الصيران المحروق بالجذوع، وهي بيوت “آل زرع وآل حبيب، ونصيف وأبراهيم القروص والدقدوق وحجي عبدالله بن سالم”، أما المنازل العشيش فالتهمتها النيران عن بكرة أبيها، وأحالتها إلى رماد في رماد وهي تعود لعوائل: آل سليم، وآل سالم، والقروص، والشاووش، والقمر “فردان” العقيلي، والبيابي، والمهنذر، وزريبة آل زرع، وغيرهم.

نشب الحريق الأول في شهر جمادى الأولى وهو الأكثر عصفًا لأن النزل كلها من سعف النخل، وأما الحريق الثاني فحدث في شهر صفر ونجت منه فقط بيوت الطين المبنية حديثًا.

ويحكى أن خال والدتي حجي حسن بن زرع فقد بعضًا من حيواناته ضمن زريبة بيته المسيجة بالسعف؛ لأن همه إنقاذ جدتي ليلى التي تسكن بيتًا من “سميم”، قائلًا لأخيه: “يحترقون الحياوين، همتي إنقاذ أختي” والتي تبعد عن بيته الطيني بمسافة 100 متر.

وحسب شهادة والدتي الموغلة في التفاصيل أقتطع جزءًا منها: “ديك اليوم بيت خالي حاطين غداءهم بيتغدون، ألا والصراخ يصرخ الضو الضو، إنچان يگفضوا أياديهم من على السفرة، قال خالي حجي عبدالله، إلى خالي حجي حسن،بالعجل روح ياخوك هدد الحياوين، رد عليه هو مستحرگ، عسى ما يبقى لا حمار ولا بقرة ولا صخلة، خلهم يولون، أروح أهددهم وديكيه الضو من صوب بيت أختي، قال وين بتعبر، قال بادور لي أي محل وباطلعها، راح إليها يافوب منشگه، ما جاء إلا أمي طلعت بدبيبة عمرها، دورها وشافها مصطفة من ويا نسوان الفريق حاملة أختي زهور ايچفخوا ويصارخون: يا دفاع النوايب يا كشاف المصايب اطف عنا النار الموقدة، وأني بعد جيت إلى أمي من الديره أركض ركيضًا حاملتنك وأنت وياك حصبة ولد سنتين وطول الطريق تصيح، إيه الظهر بنچ حرارة الشمس، ما برد أفادي لحظة ما شفت أمي قلت الحمد لله، والشكر لك يا رب ما أحد من الفريق انصاب، بس اللي بيوتهم عشيش علقت فيهم الضيان وكل حلهم وحلالهم راح، والعوض على الله”.

شهقت أنفاس والحمد لله أن الأرواح البشرية نجت من أكبر حريقين مرا على منازل فريق الأطرش، إلا من حرائق صغيرة أودت ذات مرة بحياة طفلة مختنقة بفعل الدخان.

ونظرًا لضراوة هذين الحريقين الكبيرين وصل دخانهما لسماء الديرة وأبعد قليلًا والمسافة بين المنطقتين 2 كيلو، وشبهتا بأعظم من “نار الفنري” لهولهما، لكن النار التي ترى على مسافات 40 كيلومترًا بالنسبة لسكان الجزيرة تشتعل من معامل رأس تنورة ليلًا ونهارًا بسبب احتراقات الغاز والدخان يسبح على امتداد الأفق وينعكس اللهيب على سطح البحر كما الشمس والقمر، احتراق لسنين خلت ورائحة الغاز الكريهة أزكمت الأنوف لعقود من الزمن.

أخطر كلمة تطرق السمع صرخة (الضو) الممدودة صوتا، وتتبعها بجملة مناداة: “الحقوا علينا يا أجاويد”، عند سماع هذه العبارة المستفزة كل يفر من مكانه والمتعبد يترك صلاته، وكأن القيامة الآن، يهب الجميع للنجدة إلى حين انتفاء الضرر.

ما أبشع دعوات “الحريق” – حينما يتوتر الغضب ويفقد الإنسان صوابه فيرمي بجملة غير مسؤولة نتيجة طيش وانفعال “عساكم حريقة ليل” دعوة نسوية مرعبة، تقال عرضًا دون أدنى تفكير نتيجة “هوشة” فيندفع اللسان بقبيح الكلمات وينفلت الزمام، لكنه توتر وقتي سرعان ما ينحسر ويستعاذ بالله، مثل دعوات الأم التي ترميها تقريعًا على رؤوس أبنائها بسبب ضنك الحياة وشظف العيش لكنها تحبهم حبًا جمًا وتخاف عليهم حتى من نسمة الهواء، تلك جمل طائشة عابرة الكثير ينهى عنها قطعًا ويحذر من التلفظ بها ولو على سبيل المزاح، ودائما يقال أعوذ بالله من النار وابعدها عنا دنيا وآخرة وأعوذ بالله من شرور أنفسنا.

ما أجملك أيتها الركية الواسعة التي شبهت بالبحيرة والتي أطفأ ماؤك الفياض أكبر حريقين ألم بنزل فريق الأطرش، فلقبك الناس ب”ركية الحريگة”، مكانك الآن أصبح أثرًا بعد عين.

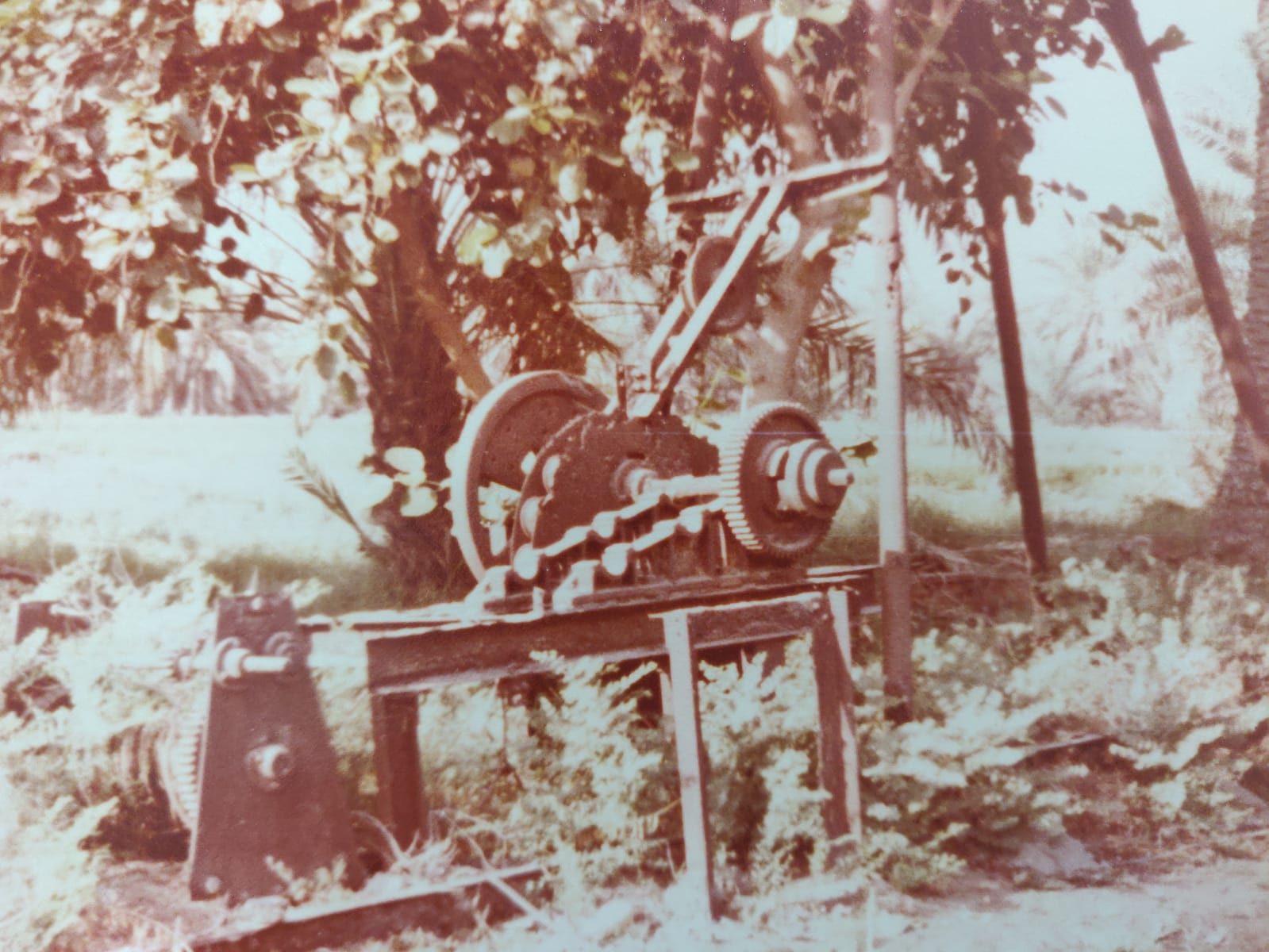

ذات مساء كنت أتجول في بساتين الشمال -1980- أعبئ رئتي بالهواءالنقي، وأمتع النظر، وألتقط بكاميرتي صورًا لجمال المزروعات، ومن ضمنها لقطة لبقايا برج حديدي متداع لآلة حفر منتصبة وسط (نخل الداروش) شمال بريد تاروت، أنابيب صدئة ومتآكلة، سألت عنها ما قصتها؟

حكي لي أن أصحاب النخل القائمين عليه أرادوا بناء عين لري مزروعاتهم أسوة بباقي المعامير وحين أتي بالماكينة لاستخراج الماء، وبعد أن نصبت وبوشر العمل، مر يومان وآلة الحفر “تجدح” وبينما ماسورة الحفر في صعود ونزول وقت الظهر، أخذ مشغلها

” البلوشي” قسطًا من الراحة، خلد للنوم، وبعد لحظات ألا وجدار الخيمة يتساقط عليه لهب، نار مصدرها ماكينة الحفر شبت بالكامل، صرخ الرجل مفزوعًا لا يلوي على فعل أي شيء، هب المزارعون من كل حدب وصوب، الصريخ والنار والدخان المتصاعد يرفع نسبة الأدرينالين في ثوان، هب الجميع حاملين السعف والأغصان والماء أطفأوا جزءًا من اشتعال الخيمة، لجعل ممر شبه آمن للعبور، تمكن فلاح بشجاعة وبسالة من انتشال الغريب، نجا “البلوشي” من الموت بأعجوبة، وأطفئت النار، وتوقف مشروع استخراج العين من قبل المقاول بعد احتراق الماكينة بالكامل، ظل برجها الصدئ منتصبًا لعقود طويلة يشكو مأساة الواقعة.

بعد مدة زمنية أوتي في نفس المكان بماكينة حفر جديدة بكامل معداتها وطاقمها، وانطلق العمل بعزم وإصرار، وبعد أيام استخرج الماء، ركب قفل كبير “ولف للعين” وضع على الأنبوب الدافق، وتم تحديد مساحة بناء حوض للعين الإرتوازية. أسند الفلاحون للشاب عبدالرسول بن محمد آل زرع بإغلاق الماء مؤقتًا، فقام بتقفيلها حسب ما طلب منه وأخذ المفتاح معه وهو على شكل حلقة دائرية من حديد، أكبر مقاسًا من سكان السيارة “الدركسون”، وأودعه عند السيدة معصومة آل نصيف أم عباس سالم -ضرة جدتي- تقفيل من أجل بناء أرضية وجدران لبركة العين كما هو معتاد عند استخراج كل العيون، عمل فتحتين لخروج الماء حسب الاتجاه المراد تصريفه نحو موقع المزارع، انتهت أعمال البناء على أكمل وجه مثلما خطط لها، الكل فرح بهذا الإنجاز وبانتظار اليباس ليتماسك البناء، تم التأكيد على الشاب بألا يفتح قفل الماء إلا بعد مرور ثلاثة أيام، خلالها قصد المكان بدافع اللهفة والحرص، متحسسًا من وضعية الجدران ومدى جفافها، مضى الوقت والكل في شوق، نودي على الشاب عبدالرسول بالترحاب، أتي في الوقت الموعود حاملًا قطعة الحديد الدائرية المدهونة باللون الأحمر والهمة تغمره والسعادة مرتسمة على محياه، لاحساسة بأنه اختير دون غيره من الشبان، باشر بوضع المفتاح مبتسمًا ومعاهدًا على نفسه أمام الجميع بأنه أول واحد سوف يستحم في العين واضعًا رأسه تحت “البلبلة” مباشرة، أدار المفتاح دورة كاملة وأعاد الحركة ثانية وثالثة، يغلق ويفتح من غير فائدة، أداره مرات ومرات، يفتح القفل عن آخره لكن لا أثر للماء، ولسان حاله يقول ياللهول ماذا جرى وماذا حصل؟ لقد “غار الماء”! أصيب الفلاحون بالدهشة، عيونهم جاحظة وأفواههم فاغرة، وقف الشاب حيرانا لا يلوي على شيء، أتاه الكلام المعنف بصوت حاد “أنت ويش سويت في العين”، “أنت اللي خربت القفل وحبست الماء”! قال لهم : “هذا المفتاح عندكم دوروه على بغيتكم، أنا ويش سويت، ما سويت شيئًا، قلتم لي اقفل قفلت، افتح فتحت، وين راح الماي ويش دراني أعلم الغيب”، انطلقت محاولات حثيثة من المهاجمين بألسنتهم لتحريك سواعدهم بالمفتاح، أداروه يمينا وشمالا لكن دون جدوى، ومن شدة اليأس وهول الصدمة أفرغ الفلاحون جام غضبهم على الشاب المسكين عبدالرسول، رُمي بأفظع الكلمات، وأبشع العبارات، تركهم وذهب جريا يتعثر في خطاه، يبكي ألمًا، قاصدًا البيت وارتمى في حضن أمه متكورًا

كطفل فقد الأمان، تهدئات من الأهل ولكن الروع أخذ من كينونته، يتحاشى رؤية الناس كأنه مذنب، أصبح حديث الألسن والمتعاطفون لحاله كثر، يجتر الموقف نادبًا حظه العاثر، يعيد خياله الموقف الصادم وجلجلة اتهامات رجالات المزرعة “أنت يا وجه النحس حبست الماء ويش جابك إيلينا”!.

عاش عبدالرسول لحظات عصيبة ومرت عليه أيامًا لا يخرج من البيت تحاصره الوساوس والهموم، وما أن يتناول طعاما إلاويفرغه حالا، دائم العطش، يرفع رأسه ويفرغ في جوفه ما مقدار آنية فخارية ممتلئة باللبن “شربة” يدلقها دفعة واحدة

“نسم واحد” دون توقف، لعل “اللهظة” تستكين عنه قليلا، ومن جراء ذلك الفعل أصيب بإسهال شديد وحرارة غير مستقرة، يغمس نفسه في طين “المساقي” لتبريد جسده المهتاج، يتلوى حسرة ويتقلب بتأنيب الضمير، وحسرات تنهش من جسده العليل يسترجع غلظة الكلام الذي رموه عليه جزافا، شاب لا يلوي على شيء حاول أن يبرئ نفسه حالا بأن لا ذنب له في كل ما حدث، لم يحتو ساعتئذ عند حدوث الصدمة، ظل أنينه يؤرق اهله. ابن الرابعة والعشرين ربيعا أصابته لعنة ذلك المكان، سرى في جسمه مرض غامض، جعله نحيلا وأقعده عن الحراك إلا من ارتجاف، جسده ينتفض كأنه في عز “مربعانية الشتاء” بينما الوقت صيف.

أخذه أبوه لمداوية شعبية في الأحساء برفقة الحاج سيد أسعد الدعلوج مصطحبًا هو الآخر ابنه علوي بحثا عن علاج لأولادهما المرضى، وحين تفحصت المرأة الشاب عبدالرسول، تأوهت لسوء حاله، تمتمت بكلمات مبهمة، تارت تفتح جفون عينيه الذابلة، وأخرى تقلّب طرفي رجليه وتتحسس أصابع يديه الباردة، همست لوالده “ترى يا حجي فات الفوت، ما ينفع لولدك أي دواء، مع الأسف جبته لي متأخر ماكو فايدة”، وأردفت بكلمة قاسية نزلت كالسيف، “يا حجي عندك ولد غيره”! لحظات ورمش الشاب بعينه وأغلقها، مال برقبته وارتمى الجسد النحيل أرضا، صعدت الروح لبارئها، ترحم وبكاء، نحيب أب قطع نياط قلب المشيعين، دفن في بلاد هجر لأن المواصلات شحيحة والجو صيف بدايات نضوج الرطب والجثة لا تتحمل طول المشوار فإكرام الميت دفنه، رجع الأب يجر أذيال النوح طوال الدرب، واستمر ذرف الدموع أيامًا وليالٍ، ظلت ذكراه مؤرقة لأهله وكل مجتمع الفريق،

مشهد دراماتيكي مر عليه عقود وبحساب السنين 71 عاما حسب رواية والدتي.

بعد الحادثتين

نظر الفلاحون لتلك البقعة من الأرض بأنها مكان ملعون، ربما النخل منهوب من أحد،

أو مسكون بالجان، وقيل وقيل ومن جملة ما قيل شهادة سمعتها من جدتي: “ولد عمي عبدالرسول هفت عليه الديدعة عند سلوم الشمس وهو يقفل ماء العين، خوبلته وصادفت به ومرضته، ودوه الحساء لتبطيل كتاب له عند وحدة منجمة عوده حتى تنعت له دواء إنچان يبرأ وتسوي ليه حجابًا، لكن قالت لأبيه يا حجي قضي القضاء الله يعوض عليك الله بداله”.

اعتقاد سرى في النفوس بأن إحدى الكائنات من العالم السفلي تلبست جسد الشاب انتقاما لمكان أقضى مضاجع بيوت الجان، ف”غار الماء”، بعد هاتين الحادثتين لم يجرؤ أحد على حفر عين في ذلك الحيز!.

تطلع مزارعو نخل الداروش عن حيز آمن، بعيدا عن ذلك المكان المشؤوم، بوشر العمل مجددا بحفر عين تبعد عن مزارعهم بمسافة 300 متر شمال شرقي، وحين أتي بآلة الحفر، قرؤوا عليها المعوذات ونحروا خروفا وبخروا المكان، من أجل طرد الشياطين والجان، استخرجت عين جديدة، سميت بعين الأسود، وهي على مقربة من ذلك المكان الموبوء بحكايات الجان.

ثمة تفسير جيولوجي لتلك العين الخربة وما آلت إليه من يباس وجفاف، حسب الفلاحين الفطنين بأن هناك احتمالية لحدوث انهيار أرضي في الأسفل، فردم مكان تجمع الماء والمرتكز عند الماسورة، فتوقف اندفاع الماء عبرها، لكن بعد مدة من الزمن تسرب الماء على استحياء، بارد جدا وأطلق عليها “العين الباردة” لكنه لا يروي شيئًا بالكاد تلمه الكفوف.

بساتين فريق الأطرش لم تعطش يوما رويت من ماء الركايا والعيون الإرتوازية المنتشرة على امتداد المساحات الخضراء وأيضا من دمع العيون وعرق السواعد، نخيل شامخة ظلت إلى اليوم تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل. في تلك الأماسي والأيام الخوالي تسامر الفلاحون حول مواقد القهوة والنارجيلة والشاي، أثناء “العتمات” لمن عليه الدور لري أرضه ليلا، وما أدهش أرجلهم حين تدوس الجمر الأحمر بباطن أقدامهم، جلود أصبحت يابسة لا تشعر بكي النار نتيجة الكد والحراك أقدامهم صلبة ونفوسهم أبية كصلابة أرضهم، تجاوزوا الآلام والمحن والشدائد،

وقفوا كرجل واحد لإخماد النيران التي نشبت في مساكنهم، والتفوا جميعا لإعادة بنائها من جديد، وما حصل للشاب عبدالرسول من ضيم هو ردة فعل صدرت فقط من شخصين عصبيين لا يمثلان ضمير المجموع، ولايعبران عن مزاج أهل الكرم والطيبة، رجالات فريق الأطرش قلوبهم متحدة في السراء والضراء أصحاب ضمائر حية.

رجال ذهبوا بعد أن عمروا مساحات متلألئة بالخضار حتى أصبحت كالجنائن تسر الناظرين، الآن تكاد تحتضر نتيجة حرائق جشع المال ولهيب شوارع الإسفلت واحتلال صناديق الأسمنت.

بقايا الماكينة المحترقة